Garmin公式サイト記載の「接地時間」の解説より、詳細にそして正確に解説し、ランニング効率を改善する

1.Garmin公式サイトに記載されている「接地時間」の解説について

Garmin(ガーミン)の批判ではなく、その反対です。Garminには素晴らしい機能があるにも関わらず、その伝え方が不十分だと思います。以下に、Garmin公式サイトに記載されている「接地時間」の解説を転載します。この説明を読んで、具体的にどのようなトレーニングを行い、改善できるのかが分かりません。

接地時間とは、ランニング中に足が地面についている時間の合計量のことです。接地時間は通常とても短く、ミリ秒(ms)で測定されます。一流ランナーになるとさらに短く、多くは200ms未満です。経験豊富なランナーになると、ほぼすべての人が300ms以下です。これは、足をすばやく「持ち上げ」て接地時にオーバーストライドしないようにすることを学んでいるためです。オーバーストライドは、足が上体よりもはるか前に着地するランニングスタイルで、走りにブレーキをかけ、通常、長時間の足の接地につながります。(Garmin公式サイトより)

(1)『一流ランナーになるとさらに短く、多くは200ms未満です。』は(何に対してさらに短くなのかということもありますが、)正確ではありません。

一流ランナーでもジョギングの時には、200msを大きく超えます。また、初心者ランナーでもピッチを速く、ダッシュすることで、200ms未満にすることができます。接地時間だけでは、一流であるのか評価することはできません。一流であるかを評価することが目的であれば、単純に1000Mのスピードで評価をすれば良いのです。

(2)『これは、足をすばやく「持ち上げ」て接地時にオーバーストライドしないようにすることを学んでいるためです。』は理解が難しい内容です。

『足をすばやく「持ち上げ」』は、どの時点で、足をすばやく「持ち上げ」るのかが分かりません。オーバーストライド(=足が上体よりもはるか前に着地する)しないようになる足の「持ち上げ」というのは理解が難しいです。

(1)(2)のことから、Garmin公式サイトに記載されている「接地時間」の解説は不十分と思います。

2.「接地時間を改善できる」という指導者、コーチの話とは対話をおすすめします

そもそも改善とは“短くするのが良いのか”、“長くするのが良いのか”。

様々な指導者、コーチに質問し、その答えをもらったら、その答えが正しのかを確認するために、何故そう考えるのかを聞くことをおすすめします。

万が一、“短くするのが良いのか”、“長くするのが良いのか”を間違ってしまいますと、改善ではなく、改悪に突き進むことになります。

『接地時間が短い方がいい』という答えの指導者、コーチは多いです。

そして、その理由に「接地しているときには筋肉を使うから、出来るだけ上空で休む」「接地はブレーキだ」「速いランナーは接地時間が短いから」と言われることがあると思います。

「接地しているときには筋肉を使うから、出来るだけ上空で休む」のが良いのであれば、ストライド走法で、一瞬で地面をパンッと叩いて走るのが最も効率が良いということになります。

「接地はブレーキだ」。では、アクセルはどこかというと接地しているときです。「アクセルを踏めるのは接地しているときだ」です。

「速いランナーは接地時間が短いから」。速いスピードで前進しているので、着地してから離地するまでの距離を通過する時間が短いのは当然です。もし速いランナーが、ジョギングしているときも接地時間は一定で200ms未満であるならば、その理由は成り立ちますが、事実としてそうではありません。

それらを正しく説明してもらえるのであれば、信じても良いと思います。

接地時間が手軽に計測が可能になったのは、Garminのおかげです。指導者、コーチが接地時間を計測し始めたのは、ここ最近であり、「印象」で話をしている可能性があるので、注意深く、その理由を確認する必要があります。

|

| 接地時間も上下動もピッチもGarmin指標で”とても良い”を出すことは出来る。 その”とても良い”がで出ると本当にランニング効率が良いのか? |

3.接地時間の分解

接地時間とは、着地から離地までの時間です。

着地の地点が、「足が上体よりもはるか前に着地する」の定義が、膝が前方に真っすぐ伸びたまま着地であるならば良くない。地面に対して、まさに踵が突き刺さる形となり、これはブレーキとなります。ただし、これは多くのランナーと一緒にトレーニングを行ってきましたが、見かけません。目視でそう見えるランナーでも実際に動画でスロー再生をしてみると上体よりはるか前にはなっていません。※Facebookのスロー動画参照

個人差が大きいのは、離地の地点です。

接地時間が短くするには、着地から離地の距離を短くするということになります。着地のベストポイントが体の真下と仮定します。着地した瞬間にすぐ離地を迎えたいというのが接地時間を短くする話です。

反対に、接地時間を長くするには、着地から離地の距離を長くするということになりますので、後方で離地を迎えることになります。離地も後方限界までいくと当然ながら地面を押すことができませんので、どこまで押すのかが大切です。

4.ランニングフォーム改善のヒント

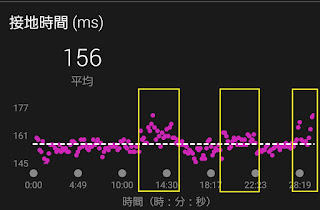

顎が上がっている選手が、ペースやケイデンス(=ピッチ)を固定して走り、途中で3回顎を引きました。顎を引いたときの接地時間のグラフです。黄色の四角で囲った箇所が、顎を引いた箇所です。その時に、4~6%接地時間が長くなっています。

「接地時間を短くしたい場合は、顎を上げれば良いのです」

「接地時間を長くしたい場合は、顎を引けば良いのです」

なぜ、このような数値が出るか。

顎が上がると、上体は反ります。上体が反ると、接地している足を後方に押せなくなります。つまりは、着地と離地のポイントが近くなります。ゆえに、接地時間が短くなります。

顎(≒上体の反り具合)だけではありません。腕の振り方や振り幅も接地時間に影響します。接地時間は、上半身で変動させることができるのです。もちろん、足の使い方での変動要素もあります。

5.ランニング効率とは何か

接地時間?ピッチ走法?ストライド走法?フォアフット?様々なキーワードが世の中にはあり、全て聞いていると、なるほどと思わせる説明があるので、誰もが悩むのだと思います。

A地点からB地点に、最短距離で進むことがランニング効率の高い状態だと思います。

上下動が大きいと、真っすぐ走っていても、最短距離にはなりません。

更に上下動が大きいということは、上に飛ぶ大きなエネルギーが必要です。そして、落下してくる体を支えるエネルギーが必要です。これは非効率です。

では、ピッチ走法が良いのかというと、それは答え、結論にはなりません。ピッチ走法の中で、上下動が大きかったら、同様にエネルギーロスがあります。

そのスピード、そのケイデンスの中で、どうやって上下動を抑えるかが重要です。

そのスピード、そのケイデンスという一定の条件下で、上下動を抑える技術を身につけることでランニング効率が向上します。

6.上下動を抑えるためのトレーニング(→自然と接地時間が変化)

上下動を抑える技術を練習会で磨いています。

練習会に参加できない方も、以下の3点を実施すれば、上下動を抑える技術が身につきますので、実施していただきたいです。

・腕振りを前後に行う

・適切な前傾を作る

・遠くに飛ぶ片足ケンケンを行う

この説明だけでは正確に実施することは勿論難しいのですが、意識して取り組むだけで実施しないよりは良い結果を得ることができます。

練習会に参加できない方も、以下の3点を実施すれば、上下動を抑える技術が身につきますので、実施していただきたいです。

・腕振りを前後に行う

・適切な前傾を作る

・遠くに飛ぶ片足ケンケンを行う

この説明だけでは正確に実施することは勿論難しいのですが、意識して取り組むだけで実施しないよりは良い結果を得ることができます。

上下動を抑えられた、ランニング効率が良い、ランニングフォームが改善された走りをしたときの接地時間を自分で確認することが私は一番良いと思っています。

ランニングフォームを改善して、効率を上げて、記録を短縮していただきたいと思います。